“人的一生会经历许多痛苦,但回头想想,都是传奇。”那些夜不能寐的的挣扎,那些在深夜里反复咀嚼的委屈,终将成为你故事里最闪光的章节。

很久没有静下心来读完一本书了......

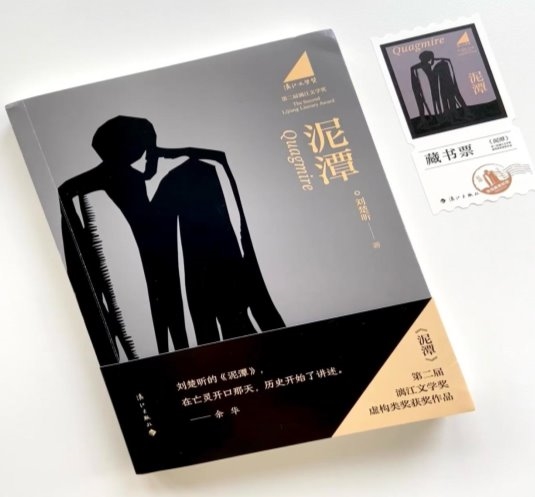

当我合上《泥潭》的最后一页,指腹在封面上那滩抽象黑渍上反复摩挲——它像未干的泪痕,又像凝固的浊浪,在午后阳光里泛着细碎的哑光。忽然间,这黑渍不再只是小说标题的符号,更成了刘楚昕用生命熬煮的文学苦胆,苦得呛人,却在回甘里藏着叩击灵魂的重量。这位困在“令人窒息的牢笼”里打磨文字的作家,从不是轻盈的叙事者,他把每个字都揉进昼夜的挣扎,用近乎自虐的严谨,让写作变成一场向死而生的精神苦修。合上书时,我仿佛能听见他在文字背后的喘息,那些被划掉又重写的段落,都是他为文学献祭的温热痕迹。

文字的牢笼:创作即受难

“我其实是自杀的”,书里这句作者自白,初读时只觉突兀,再读却让心头猛地一沉——这哪里是自白,分明是他道破了文学创作的本质痛苦。刘楚昕像希腊神话里的普罗米修斯,每日要忍受苍鹰啄食肝脏的剧痛,而他的“肝脏”,是那些被反复拆解又重组的叙事结构,是那些写了删、删了又写的意识流片段。记得书里有段关于“巷口老槐树”的描写,短短四句,却能想见他在深夜台灯下的纠结:或许先写“槐树枯了半枝”,觉得太淡;改成“槐树的枯枝像老人的手”,又嫌刻意;直到最后落笔“风刮过槐枝,碎影落在青石板上,像没说完的话”,才肯放过自己。 这种对文字的敬畏,总让我想起海明威的“冰山理论”:我们看见的精炼叙事不过是冰山一角,水下那九倍于文本的痛苦、纠结与打磨,才是作家真正的付出。

叙事的迷宫:存在之镜

初读《泥潭》,总被它互相撕扯的叙事绕得晕头转向:前一页还是关仲卿的少年时光,下一页就跳到他中年的某个深夜;刚跟着意识流走进回忆,又突然被拉回现实的困境。可读得多了才发现,这不是技巧炫耀,是刘楚昕对存在本质最诚实的呈现。我们的生活不就是这样吗?谁不是被“突然抛掷”到某个境遇里的迷途者?前一天还在为理想热血沸腾,后一天就被现实浇得透心凉;上一秒还在笑,下一秒就红了眼眶。 关仲卿的“延迟死亡”最让我揪心。他曾是坚信能改变世界的理想主义者,可走进现实才发现,理想在命运面前多脆弱。他无数次想“结束这一切”,却又一次次推迟——不是懦弱,是看清了理想主义者的宿命:你反抗的东西,或许会变成自己;你守护的美好,或许会被自己打碎。那些撕扯的叙事,本就是我们每个人的生存写照——都在自己的迷宫里打转,一边迷茫,一边寻找。

救赎的微光:泥潭中的莲花

读《泥潭》大半程,我都被压抑感裹着,像自己也陷进了泥潭。可在全书最黑暗处,却看见了动人的光。书里那个被称作“懦弱的慢性自杀者”,每天抱怨“活着没意思”,却在邻居小孩掉进水沟时,第一时间跳了下去。他救了孩子,自己差点淹死,浑身湿透坐在地上笑说“原来我还能救人”时,我红了眼。 还有关仲卿,当他发现自己的革命早已偏离初心,沾染上曾痛恨的“暴力”时,没有逃避。他在河边站了一夜,看着泥沙卷着河水东流,最后还是选择继续走——不是固执,是明白哪怕路歪了,也比放弃好。这些瞬间,像佛教里的“淤泥生红莲”,在最浊的泥潭里,开出最干净的花。

刘楚昕用这些角色告诉我们:生命的意义从不是逃离泥潭,而是在浊浪里保持灵魂直立;不是躲开痛苦,而是在痛苦里找到往前走的勇气。 就像加缪在《西西弗斯神话》里说的:“我们必须想象西西弗斯是幸福的。”刘楚昕也让我们相信,那些在泥潭里挣扎的人,都是幸福的——他们在对抗命运时,活成了自己的英雄。

越过山丘:平凡的不凡

“人生多少痛苦,回头再看都是传奇”,这句话在我胸腔里久久回响。书里的父亲,一辈子没做过惊天动地的事,却在妻子病重时,每天凌晨三点去菜市场摆摊,天寒地冻也没断过——他的果决,是对家庭的反抗;儿子胆小懦弱,被欺负也不敢还手,却在父亲被诬陷时,第一次鼓起勇气喊“我爸不是坏人”——他的懦弱里,藏着对父亲的守护,也是一种反抗。 这些角色都很平凡,像我们身边的人,没有超能力,却在自己的小世界里,用朴素的方式对抗命运。这让我想起普鲁斯特的话:“真正的发现之旅不在于寻找新大陆,而在于用新的眼光看世界。”

《泥潭》的伟大,就是让我们在绝望叙事里,瞥见自己生命中被忽略的英雄时刻——是崩溃时仍完成的工作,是难过时仍挤出的微笑,是看清生活真相后,仍愿意热爱它。 此刻,阳光照在书桌上,封面的黑渍泛着奇异光泽。读这本书时落下的泪痕,或许还留在书页褶皱里;那些没说出口的哽咽,都化作对刘楚昕的敬意。(刘双艳)

转自:中国网

【版权及免责声明】凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章及企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。

延伸阅读