北京故宫博物院石鼓展厅 光明图片/视觉中国

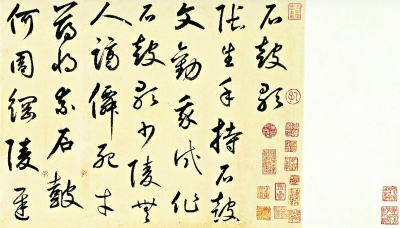

元·鲜于枢书《石鼓歌》(局部)

石鼓被称作“中国第一古物”,自唐初出土迄今,后人对它的痴迷和争论从未停止,几乎历代皆有石鼓诗歌和石鼓研究,这本身就足以勾画出一部诗歌史和学术史。石鼓之所以拥有穿越古今的魅力,关键不在于其外在的花岗岩材质和鼓形特征,而是十面石鼓辗转迁移的传奇遭遇和镌刻其上谜一般的石鼓文。

石鼓的辗转迁移

春秋战国之际,秦人刻制十个石碣,史籍中却寂寂无闻。在沉睡千年之后,十个石碣在唐初陕西凤翔府横空出世。因其形状似鼓,故名石鼓,每面石鼓皆刻一篇六七十字的四言诗,共十篇,合《诗经》“什篇”之义,是为石鼓文。“安史之乱”爆发,石鼓一度消失。乱后,石鼓再次出土,为此韩愈上书请求朝廷移入京师太学妥善保管,但未能如愿,直到郑余庆担任凤翔尹后,石鼓才被置于凤翔孔庙。

唐末五代战乱频仍,石鼓在兵燹中不知所终。宋仁宗时,司马光之父司马池时任凤翔知府,寻得九面石鼓,但失一面“作原”石鼓,经金石学家向传师多方搜访,终于在民间寻到已被削成舂梁石臼和磨刀石的“作原”石鼓。酷爱书画金石的宋徽宗即位后,下旨将石鼓移入汴梁大内,又在石鼓阴文上填注黄金以示尊贵。“靖康之乱”,金兵掳运石鼓至燕京,但剔去黄金后便抛入京郊荒野中。

蒙元混一天下,虞集在淤泥草地再次发现石鼓,陈列于北京国子监并置铁栏保护,从此平安度过元、明、清三代。明清时代对石鼓尤为重视:明人《帝京景物略》开卷第一篇即为《太学石鼓》;朝鲜赴京使臣在“燕行录”文献中常常记载观赏国子监石鼓的经历;乾隆帝为防损坏丢失,移石鼓入皇宫,仿制十面石鼓立于国子监代替。

抗战爆发,为防石鼓落入日军之手,原故宫博物院院长马衡装运石鼓随故宫国宝南迁至四川,抗战胜利后又东迁至南京,解放战争时,蒋氏欲迁台湾而不得。1950年,石鼓重回北京故宫博物院。

石鼓见证了中华民族兴亡盛衰的历史,它一方面与历代国运的兴勃亡忽紧密相连,往往是乱世消失而盛世复出,另一方面又与历代国都的迁移路线若合符节,从关中到汴梁再到燕京。

“书家第一法则”

被称为“书家第一法则”的石鼓文,在文字史、书法史、金石学史甚至文学史上都有着重要地位。如果说甲骨文是汉字发展的原点,那么石鼓文就是关键节点。

石鼓文主要记载了秦国君臣率领士兵进行渔猎、修路、植树、祭祀等活动,由此可见秦国创业之时的生产活动和社会生活。学界多认为这是一种勒石纪功的形式,“镌功勒成告万世”。其实这在亚欧古典文明中比较常见,诸多部族或帝国多以刻石达到宣传威严之效果。

石鼓文皆被环刻于鼓腰,一鼓一篇,在章法布局和书写风格上很有秩序和原则,排列整齐,分布均衡,对称呼应,开合有度,气势壮阔,雄浑古朴。

从字体构形上来说,作为秦系文字演化发展的关键枢纽,石鼓文多用“圆笔”篆法,粗细均匀,变化灵活,逐渐使汉字形式秩序化、形体固定化、部件符号化、书写规范化。它上承西周晚期金文如《虢季子白盘》铭文典雅整饬的风格,下启秦朝小篆如秦刻石圆健严谨的色彩,可谓秦系文字迈向“书同文”历史进程中的过渡阶段和重要一环。因此,石鼓文又被称为“仓颉之嗣,小篆之祖”,这自然也使之自出土之日起就引起书法家的重视。韩愈作《石鼓歌》赞其书法之美:“鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。金绳铁索锁钮壮,古鼎跃水龙腾梭。”他还提到张籍的拓本,“公从何处得纸本,毫发尽备无差讹”。可见石鼓文在唐代就被拓印,但目前所见最早拓本是日藏宋拓。

集大篆之大成,开小篆之先声,石鼓文清朗古朴且浑厚严谨,又不乏遒丽之姿,引起不少书法家如朱耷、邓石如、傅山、杨沂孙、吴昌硕等人的纷纷临摹,其中以吴昌硕成就最为显著。

跌宕起伏的研究史

石鼓文面世后一度成为千古之谜,引起后人无尽的研究争论,而聚讼纷纭的焦点主要集中于年代问题,即石鼓文产生于何时。唐至北宋的学者提出了周宣王、周文王、周成王、北周等说,其中宣王说影响最大,韦应物、韩愈、苏轼皆从之。直到南宋郑樵提出秦国“惠文王之后始皇帝之前”说后,学界又从何时问题转移到秦国何时的问题,近代出现了穆公(马衡)、襄公(郭沫若、张光远)、文公(罗振玉等)、德公(王国维)、献公(唐兰)等说。

随着学术的每转益进和穷则思变,当代学者大多认为不可能考证出一个绝对年代,越来越趋向于一个相对年代和弹性空间。李学勤提出“春秋中晚期”;王辉提出“春秋中晚期之际”;易越石提出“春秋晚期”;美国学者马几道、陈昭容、裘锡圭说法大致相同,基本同意“春秋战国之间”;徐宝贵提出“春秋时期”。导致诸多学者莫衷一是甚至后来不少非专业学者加入论战的重要原因,在于石鼓文的内容和字体似乎分布于秦国前期和后期。任熹在《石鼓文概述》中表达了这一矛盾和纠结:“以史实考之,前期事多关连,较为可信;以文字证之,则形体结构,后期为尚。”所以有学者为了调和这一矛盾,提出石鼓文的内容创作和文字刻制时间可能并不一致。

围绕石鼓文展开的学术研究史,与石鼓本身的流传史同样跌宕起伏,其中宋代和近代的研究具有突出意义。

宋代是石鼓文研究的关键时代,成为后世石鼓文研究需要追溯的重要起点。宋代的突破性进展表现为三个方面:第一是宋代石鼓诗的学术化,与唐代注重感性审美的石鼓诗相比,宋代梅尧臣、刘敞、苏轼、苏辙、张耒、吕本中、洪适等人的石鼓诗更加注重学术性、哲理性、史鉴性;第二是郑樵首次提出秦国年代说,他首次从文字学角度将石鼓文与秦刻文进行对比印证,奠定了后世考证年代的基本论调;第三是北宋拓本成为石鼓文研究的最佳材料,由于石鼓文在流传过程中多遭损坏,字体亦多有脱落,故而北宋“先锋”“后劲”“中权”三种拓本成为最可靠的复原文本。郭沫若《石鼓文研究》能成为近代石鼓文研究的集大成,就是因为他运用了日藏宋拓。

宋代石鼓文研究能取得这些突破,主要归因于宋代整体的文化环境:一是金石学的昌盛,随着商周礼器的不断出土,宋代有足够的实物进行对比研究,消除了三代古器的神秘性;二是儒学的理学转型,使学者们走向内在,回归理性认识,宋学出现疑古思潮;三是史学的完备和考证的精进,纪传体、编年体、纪事本末体、纲目体皆于此时并存,史家辈出,学者们更加注重文史考证。而且,宋代金石学、儒学、史学三个圈子之间相互交融,如一代史学家、文学家、政治家欧阳修还是金石学家,不仅撰修了《新唐书》《新五代史》,也撰有现存最早的金石著作《集古录》。

同样,近代石鼓文研究能在宋、清基础上再进一步,也得益于出土材料和学术风气的转变:一是甲骨、简牍、商周钟鼎的出土提供了新材料,王国维提出“二重证据法”;二是清代朴学考证与西方实证相互结合促成了新方法,学界更加重视科学研究和实事求是的学术态度;三是西方文化和理论的传播催生了新观念,学术研究成为一种职业活动,且研究范围不再局限于时代考证,也拓展到其他学科领域。

当今学者对石鼓文的研究已经越来越走向跨学科研究,如从语言学史、文字学史、书法史、文化人类学等角度进行纵深研究,但在文学史、艺术史研究方面仍显薄弱。另外,有一些问题至今仍是谜团:为何石鼓从先秦到唐初一直未被载录?它被刻成鼓形是否有着特殊的象征意义?地处西戎的秦国石鼓文表现的勒石纪功文化与域外中西亚的相关文化有无互动或关联?

了解过去的研究状况,有利于明确未来的努力方向。石鼓文的研究史启示我们:新成果和新观点有赖于新材料、新方法、新观念、新技术以及新的文化环境。我们相信,未来随着更多实物文献的出土、研究方法的改进和观念技术的创新,不仅上述谜团会得到破解,石鼓文的绝对年代也有望浮出水面。“不忘本来,吸收外来,面向未来”,“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,亦是新时代吾侪之责任。(作者:黄修志,系鲁东大学文学院讲师)

转自:光明日报

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。

延伸阅读