最近,韩国宪法法院宣布,为迎接“韩文节”,其徽章上的汉字“憲”将换为用韩文“宪法”二字。消息一出,网络上自不免有论者以为不智。其实,如果将视野从朝鲜半岛一隅放大到整个域外“汉字文化圈”的话,真正的问题反而会是:为什么日本没有废除汉字?

汉字进入日本

古代东亚,曾经存在过一个“书同文”的汉字文化圈,包括朝鲜、韩国、越南与日本(及琉球)。其中,朝鲜半岛与越南都与中国接壤,在历史上两地的北部也都曾是中原王朝的郡县,唯有日本孤悬大海之中,游离于以中原王朝为中心的朝贡体制之外,却同样引入了汉字。

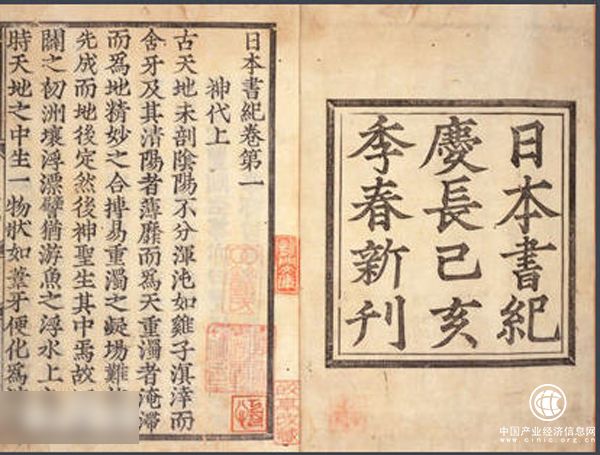

汉字是何时进入日本的?按照古代日本史籍,全部用汉字写成的《日本书记》的说法,“上古之世,未有文字,贵贱老少,口口相传”,到了应神天皇(270-310年在位)时代,朝鲜半岛上的百济国派阿直岐到日本,为太子菟道稚郎子的老师,教读经典;次年又有儒学博士王仁带来《论语》十卷和《千字文》一卷,是为日本接触汉字之始。

《日本书记》

今天看来,《日本书记》所说的这个年代,既早也晚。说它早了,是因为《千字文》是南朝梁(502-549年)人周兴嗣编写的儿童识字课本,成书于6世纪上半叶。故而应神天皇统治时期绝不可能传入日本。说它晚了,是因为1784年在福冈县志贺岛挖出了一枚刻有篆文“汉委奴国王”的金印。根据中国史籍记载,这应该就是东汉光武中元二年(公元57年)“倭奴国”向东汉遣使朝贡时,光武帝赐予的印绶。也就是说,至迟在公元1世纪中叶日本人就已经接触到了汉字。

汉委奴国王金印

起初,日本掌握汉语文的人还很少,仅限于掌管大和朝廷记录事务的史部人员。这些人多数是通晓汉字汉文的“渡来人”(4至7世纪从朝鲜半岛和中国来到日本列岛的移民)及其子孙。二十四史之一的《宋书》在《倭国传》里收录了478年倭国雄略大王致宋顺帝的一则表文,开篇就是“封国偏远,作藩于外,自昔祖祢,躬擐甲胄,跋涉山川,不遑宁处”,行文流畅,文辞得体,显系“渡来人”的杰作。

到了7世纪时,为了直接吸取中国的先进文化,日本先后向中国派遣了“遣隋使”和“遣唐使”。加之百济、高句丽灭亡后,又有大量“渡来人”移居日本列岛,进一步促进了日本人汉字能力的提高。圣德太子在推古天皇12年(604年)所制定的日本法制史上第一部成文法典《十七条宪法》就全以汉字写成,第一句就是“以和为贵、无忤为宗”。

至于稍后的平安时代(794-1191年),日本人对汉文掌握的已经非常谙熟,汉诗文的兴盛导致了日本和歌的萎靡,于是平安时代在日本文学史上被称作是“国风黑暗时代”。这一时期甚至出现了菅原道真(845-903年))这样的汉学大家。这位日本的“学问之神”编撰有《类聚国史》、《菅家遗训》,一生写过五百多首汉诗,在同时期的大陆唐朝也不遑多让。要是不加说明的话,谁人能够想到,这首《中途送春》竟是出自日本人之手:“春送客行客送春,伤怀四十二年人。思家泪落书斋旧,在路愁生野草新。花为随时余色尽,鸟如知意晚啼频。风光今日东归去,一两心情且附陈”。

菅原道真

从假名到候文

话说回来,汉文对于大多数日本人而言,仍旧是门难学的外文。普罗大众自不待言,即使日本的儒学者,也很难避免将日本独特的习惯和用法带入汉诗文的写作,这种情况后来被称作“和习”(wasyū),或者更难听的“和臭”(wasyū)。由于“国之语音,异乎中国”,汉字毕竟不能直接记录和表达日本人自己的语言,使人感到有诸多不便。为此,先是出现了一种简便的翻译阅读方法,“汉文训读”法,也就是按照日语语序来阅读汉文的文献。接着,日语发音借用相应的汉字来表示的方法也出现了,比如“星”一词,写成“保思”两个汉字,“草”写成“久佐”两个汉字。这些汉字自然丧失了原来的意义,只是被作为一种符号表示日语语音。在当时的文献中,《万叶集》最成熟最具有代表性,因此这些表示日语读音的汉字也就被称为“万叶假名”,所谓“假名”是相对“真名”即汉字而言。以“万叶假名”为母体,空海和尚仿照汉文的草字体创制了草书字母——“平假名”。吉备真备也利用汉字的偏旁结合日本语的发音,创造了楷书字母——后来被用于拼写外来语的“片假名”。两者的产生,标志着日本本土文字的出现。

《万叶集》

在盛行汉文学的平安时代,使用汉字是有教养、有学问的表现,也是男子的专利。女性则使用平假名书写和歌、书信等,因而平假名早期又称为“女手”。譬如大名鼎鼎的《源氏物语》的作者紫式部从小就对汉籍表现出兴趣,但当她阅读“真字书”的汉籍时,周围的女人就议论说女子不能读汉籍,读汉籍的女子不会幸福。

不过,与其他时代一样,平安时期的日本贵族男女之间也经常通过书信往来,既然女性不通汉字,为了交流方便男人写给女人的信也会使用平假名。同期,使用平假名书写的和歌也大量流行,扩大了平假名的使用范围,从而慢慢形成了日本独特的文章书写方式——汉字假名混写体,汉字在日本的一统天下因此也宣告瓦解。

没有学过日文的中国人自然是看不懂假名的,明代的陶宗仪就说,“全又以彼中字体(指日文假名)写中国诗文”,“笔势从横,龙蛇飞动”,好看是好看,但致命的问题就是看不懂(“不可读”)。不仅如此,就连日本的汉文,也距离正统的文言文愈来愈远了。十一世纪的镰仓时代之后,日本进入连续的“武家统治”时期,可想而知,舞刀弄枪的武士对正规汉文的掌握程度远不如菅原道真这样的公卿大夫,变体汉文逐渐大行其道,尤以“候文体”为最。

所谓“候文体”,以句末一般以“候”字结句得名。镰仓时代,“候文”用于书信文章,被确立为文语体。而室町时代,它逐渐成为与口语体对立的文语体。江户时代则是其发展的鼎盛时期,“候文”几乎成为公文书的唯一文体。

这种“候文体”,即便都以汉字写出,对于中国人而言仍旧不啻天书一样难懂。在明治维新前夕活跃的“新选组”总长山南敬助就用“候文体”写过一封“新选组辞退之仪”,题目还可以猜出意思为何,内容却令人如坠五里雾中:“副长有间敷仪与觉候得共,新选组最近之成和承服仕兼间敷觉侯条,右辞退之仪申上候而,江户归住奉条残候事”;需要用汉字再翻译一遍这篇汉字的文章,才能知道意思是“敝人任职以来,与副长(指土方岁三)之间产生许多不快,兼之对于新选组最近的做法感到不满,因此决定就此请辞,回到江户,了此残生”。从文意需要翻译这个角度而言,东亚的“同文”盛景,实际已经早于汉字本身而宣告破灭了。

堺雅人饰演的山南敬助

汉字存废之争

这个已然名存实亡“汉字文化圈”,在十九世纪后到来的“三千年未有之变局”中变得更加风雨飘摇。美国的佩里提督“黑船来袭”叩开日本锁国之门后,仍旧以为“中日同文”,为《日美和亲条约》(1854年)准备了条约的汉文本,这却成为汉文(文言文)在东亚通行的绝唱。经过几乎一个世纪的冲击后,“汉字文化圈”终于宣告解体:二战之后建立的朝鲜与韩国两方,虽然在意识形态上针锋相对,却殊途同归地宣布废止汉字,用朝鲜(韩)文取而代之;至于越南,更是连“国语字”的文字本身都采用了罗马字,在形式上与汉字再无关系了(但受过音韵学训练的人仍旧可以根据汉越音将国语字还原成对应汉字)。

越南盾上方国语字还原汉字“共和社会主义越南”

而在日本,废止汉字的呼声甚至在明治维新之前就出现了。江户时期的“兰(指荷兰)学者”西川如见就提出,“唐土文字虽文字繁多,然其通达功效较西方文字并无优胜。”1866年,“日本邮政之父”前岛密第一次明确提出“应当仿照西洋诸国,采用表音文字,勿用汉字,并最终在日常及公私文章中废除汉字。”到了明治维新之后,日本的精英们意识到西洋列强的先进,社会上下刮起了西化之风,政界、经济界和文化界精英们痴迷沉醉于从衣食住到文学艺术等西洋的一切,不少人主张全盘西化,甚至到了主张恳请西洋男人与日本女人结合,从生育角度对日本人进行“人种改良”这样瞠目结舌的程度。

在这种环境上,被视为“支那”衰败原因的汉字几成众矢之的,就连提出看似温和的“汉字限制论(主张把日常使用汉字的数量控制在一定的范围内)”的福泽谕吉,限制汉字的数量也只是其策略,他的最终目标仍旧是要全面地废除汉字。到了1945年,随着日本的战败,日本汉字迎来了最大的一次危机。主持战后对日改造的美国人建议日本废除汉字,使日语罗马字化。其背后的动机是:“禁止汉字在公文中使用,易于控制日本人的思想,更严格地监督日本政府官员之间的书信往来。而且可以使日本人不被战前的宣传物所熏染,培养思想纯净的新一代。”《读卖新闻》随声附和,声称“废除汉字,将有助于扫除我们脑中的封建意识,从而很快地追随美国式的高效率”,令人目瞪口呆。

可以断言,如果按此办理,日本就将如同朝鲜、越南一样离汉字文化圈远去。幸而当时的日本政府罕见地忤逆了占领军的意志——这很难说不是出于将汉字视为维护“国体”的最后的文化防线一部分的考虑。1946年,日本当局公布1850字的《当用汉字音训表》,一举将法律条款、公用文书和媒体用语纳入了国家规定的“汉字假名混合文体”的轨道。随着汉字输入计算机这一技术难题的解决,认为汉字很难适用于印刷、通信的观点不攻自破。1981年,汉字的地位终于盖棺论定:“我国(指日本)长期使用的汉字假名混合文体,是对我国的社会文化最有效、最适合的表记文字,今后也有必要不断充实。汉字的造词能力强,语义明晰,但用量过大会导致表达与理解上的误解,把握这些特点,才能把我国的文字标记变得更加丰富与优美。”就这样,日本成为昔日域外“汉字文化圈”中唯一保留汉字的国家。

转自:澎湃新闻

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。

延伸阅读