习近平总书记在十九大报告中指出:社会主义文艺是人民的文艺,必须坚持以人民为中心的创作导向,在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。

著名作家冰心、漫画家丁聪、表演艺术家秦怡,著名学者金克木、国学大师季羡林、出版家范用……一位老人就是一部历史。资深出版人张昌华在30余年的编辑生涯中,有幸与这样一批文坛和学界的大师有交往,并用镜头为他们留下了许多美好瞬间。商务印书馆新近出版的张昌华著《我为他们照过相》一书,或多或少能窥见老一辈文化人的雪泥鸿爪,也可谛听时代前进的足音。

《我为他们照过相》张昌华著商务印书馆

2016年,大概还是年初,三联书店原总编辑李昕老师引介给我们一部书稿,题名“我为他们照过相”。七个字一句话,关键词大概是:我、他们、照相。人人都手握“拍照神器”的时代,即便是带着专业范儿的“摄影”亦无足奇,更何况“照相”?所以这件事的意义,主要在于镜头里的“他们”是谁。

或许出于编辑的职业病,也带着普通阅读者的好奇心,甫一拿到书稿,我首先就看目录:形式工整的人名,按齿序排列,后面标注着摄影的地点等信息。那些名字,只一眼望去,就十足提振精神,也即刻明了“为他们照过相”是怎样一件值得落成文字流传的事。

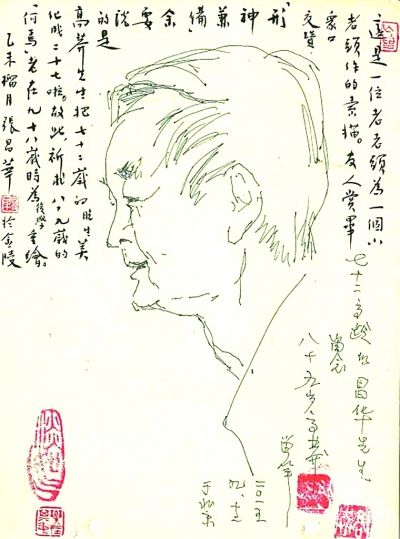

高莽为笔者作的速写图片选自《我为他们照过相》

目录里用一级标题将百十个名字分成三个部分:最后的素描——全部是作者用镜头与文字记录的与像主的“最后一面”,这些人里面有一般读者较熟悉的前辈文学大家巴金、萧乾、戈宝权等,也有在某个时期饱受关注的浩然、苏雪林,还有像顾毓琇这样似乎难有机缘得见的民国人物,更有令做编辑者眼前一亮的出版家前辈范用。单是这一组的十个名字,就让人好奇作者是何许人也,有此等机缘与心力,能记录下这些擅场各异的前辈的最后一面。第二部分,雪泥鸿爪,在篇幅上占据全书的主体。80(余)位名人,学术与文艺领域居多,季羡林、张中行、金克木、施蛰存、周有光、张充和、张允和、刘海粟、新凤霞、秦怡,晚近一辈的冯骥才、刘心武……熟悉的名字太多;更难能可贵的是一些看起来略带陌生感的名字,那些因为岁月和机缘,认知度与其成就或故事不匹配的名字,在这里竟也赫然在列。尤其是一些女性,在公众的记忆与视野里,她们似乎总以某某夫人或遗孀的身份存在,梅志、金玲、张素我……还有合肥著名的“张家四姐妹”之外不太为人所知的弟弟张寰和,等等,然而作者不吝笔墨,俱个分明。第三部分的九个名字,钱锺书伉俪、华君武、茅以升……都是作者虽有缘交往,且留有书信笔墨,却因为“天不时”或“地不利”或“人不和”,这些人物未曾出现在他的镜头里,是为“有(墨)痕无影(像)”。

钟敬文在册页上题字图片选自《我为他们照过相》

看过目录,再细读作者自序,书稿缘起与编排思路娓娓道来,那里面有一位写作者对文字风雅的珍重,有一位资深出版人对文化传承的用心,但最令我动容的却是那种深昧生命无常底色之后的旷达。他的镜头里定格的只是一个身形与面孔的瞬间,文字能记下的也只是一段“或深或浅”的渊源,但将这一切集腋成裘,便有了暖意;聚沙成塔,便有了庄严。

那,有如此机缘与心思的作者是何许人也?

作者张昌华先生做了30余年编辑,在做编辑前是语文教师(作者自谓“孩子王”)。两份职业之间似乎是很接近的,毕竟在外行人看来——主业都是“改作文”。或许可以从时间的维度做这样一种“界定”——语文教师,迎接的是“未来”(后学),编辑则面对的是“既往”(前辈),以此来严肃讨论两种职业的具体内容与关联当然失之粗疏,但在张昌华先生这里却或许正带着某种作为风雅传承者的“必然”。无论“迎来”还是“送往”,他的笔墨与心思,都凝聚于“风雅”二字。而这风雅,又经过岁月的滤镜,多一种怀旧质感。看他以往的书名——《书窗读月》《青瓷碎片》《曾经风雅》《清流远去》《故人风清》……一如他引用的林语堂名言:“古老的东西,饱经世变的东西,才是最美的东西。”用时髦的话讲,可算是个十足的“收集控”+“怀旧控”。所以,才有了他的这些“照相”。

这书中的“照相”,一言以蔽之,就是影与痕,再说白了就是字与人。书中所有字与人的故事里,我个人最歆羡的是作者与张充和的交往故事。那一幅胡适和张充和“共同书写”的小诗(胡适《尝试集》中的一首“生查子”)纸方,因为一段“将错就错”的故事,由张充和赠送给本书作者。那故事里面张充和对人的慷慨与爱惜,真是对“十分冷淡存知己一曲微茫度此生”的最好诠释。而书中许多故事与图像,正是这般的细节丰富,耐人寻味;惟其如此,却也无法进一步“剧透”许多,只能“所见即所得”。

不过关于“照相”,作为此书编辑,却有另外一个“掌故”可略作分享。身处网络时代,做编辑之人除享受互联网带来的沟通便利之外,也不免有一种遗憾——很少有机会收到“手稿”(书稿是word文档,信件是E-mail、微信、短信)。即便揣着一颗风雅的“红心”,却也只能巧妇难为无米之炊。但张昌华老师极巧妙地将这遗憾“弥合”:他老人家自称不擅长打字(但我有点怀疑这是“托词”),编书过程中,每逢他需要多交流些细节,讲些想法,我就会突然从微信或邮件里收到一张手稿照片——小笺一方,满篇流丽倜傥的蝇头行楷,竖排繁体,一路写来。抬头有时小孙,有时祎萌,一二三四条分缕析写下来。然后拍了照,用微信或者邮件附件发给我。起初我也常想,从拍照片到发照片,这分明是比直接用手机打字或者语音更具高难度的操作啊,怎么他老先生容易的不擅长,复杂的倒熟练。转念,也就觉得大概这也是“照相”的后遗症——或者前因:若非对字纸墨迹的亲近与珍重,对拍照的熟稔与依赖,大概也就没这本书了。抑或,这正是张老师作为一个前辈出版人“考验”小编辑默契度的小游戏。当然,这也只能是猜想,真要向他求证,他老人家大概要豪爽里夹着狡黠,大笑回答:小孙,想多了,想多了。

我、他们、照相,都是关键词,缺一不成此书。可真正将三者关联起来的是“为”与“过”。为,这里面体现的是人际关系,是编辑对工作的殷勤,对作者的热忱,以书结缘,书缘也即是人缘。再说照“过”相,有了这个“过”,时态被定格为“过去完成”,一切已成故人与故事。“人事有代谢,往来成古今”。身处时间之流,文字也好,图像也好,所有的记录,其意义之于个体,多少带着对抗无常的意味——斯人已逝,唯有见字如见面。也正是这重意味,使得这部书稿不仅只是“风雅”趣味的采撷,也多了一重于无常中见温情的旷达。孙祎萌(商务印书馆编辑)

转自:光明网

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。

延伸阅读