莉迪亚·戴维斯,美国当代著名小说家、翻译家。2005 年当选为美国艺术科学院院士,2013 年荣获布克国际奖,她长期致力于法国经典文学的译介工作,现为纽约州立阿伯尼大学创意写作教授。《故事的终结》是莉迪亚·戴维斯唯一的长篇小说,曾翻译雷蒙德·卡佛成名作《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》的译者小二执笔翻译了该书中文版,以下是其为《故事的终结》所撰写的译后记,澎湃新闻经楚尘文化授权发布该篇内容,以飨读者。标题为译后记原题。

回首遥望逝去的爱情,人们往往会发出这样的感叹:“那是一段令人难忘(美好、痛苦、不堪回首)的往事”,我们借助回忆重拾旧事,往事在记忆中复苏。但是人的记忆是有选择功能的,属于人类自身保护机制的一种,是人类求生的要素。尽管我们都知道记忆的真实性值得怀疑,却很少有人能够像莉迪亚·戴维斯小说中的主人公那样,孜孜不倦,不依不饶,一而再,再而三地对一段逝去的爱情进行追究和考证,试图还原它最初的真相。读完这部小说之后,你或许会对记忆甚至爱情本身有完全不同的认知。

《故事的终结》的故事情节很简单。一个无名叙述者回忆反思一段与一个比自己年轻12岁的无名男子之间已经终结了的恋情,这段经历渗透到她所做的所有事情中间——她在读的书、她在翻译的书以及她正在写的小说(也就是读者正在读的这部小说)。她借助记忆探索他们关系中的点点滴滴,试图找到这段恋情失败的原因,从而彻底把它终结。在此过程中,这个男人的身份特征逐渐消失,成为了她小说的素材。在深挖自己记忆的过程中,一些场景被分解后重新组合,比如这个男人破碎的形象。一些印象和事实渗透到叙事者的意识和梦中:这个男人的皮肤、头发、衣服,他的魅力和缺陷、他的谎言、他的藏书、他欠她的钱等等,随着叙事的推进,读者发现叙事者所说的故事经常前后矛盾,而这段借助记忆复现的恋情并非像她开始时所说的那么美好。叙事者并没有强调这段恋情对于她的重要性,又给她带来了什么样的愉悦和满足,读者似乎只能从她的叙述中读出与之相反的东西。尽管如此,叙事者并不想放弃这段恋情,即便她已和另一个叫文森特的男子住在一起,即便故事的男主角早已离开她并和另一个女人结了婚。当一切努力都宣告失败后,她不得不通过一个带有仪式感的行为来为这段恋情画上句号。

读完这篇看似简单的小说后,读者可能会产生困惑:相对于传统的爱情小说,这究竟是一类什么样的小说?小说中缺少传统小说中的时间、人物、地点等要素,也没有小说发展赖以生存的对话。显然它的作者莉迪亚·戴维斯这个独特的文本给读者留下了足够多的思考空间。

莉迪亚·戴维斯(Lydia Davis)

莉迪亚·戴维斯被誉为美国最具原创性的作家,她的写作以短篇小说为主,至今已出版了7部短篇小说集。很多中国读者已从她的短篇小说集《几乎没有记忆》和《困扰种种》中领略了她的短篇小说的魅力。发表于1995年的《故事的终结》是她唯一一部长篇小说。和她的短篇小说一样,读者和评论家都很难给这部小说归类。戴维斯展示了一种全新的写作方式。极简的风格,小说中没有人物对话,小说的主角没有姓名(她甚至在小说中讨论如何为这部小说的男女主角命名),故事发生的地点也很模糊(东海岸、西海岸、西南部等等),大多数情况下不对场景作过多的描述,但有时却对某个细节从不同的角度反复描述(而这些描述有时又是互相矛盾的)。此外,戴维斯写作的另一个特点是极少采用意象,在接受《巴黎评论》采访时她曾就此做过解释:“我避免采用隐喻。如果非要问我为什么,大概是因为我想要对事物保持专注,而隐喻总会立即使我分心。” 以上这些仅仅是戴维斯这个独特文本的部分特征,读者通过自己的阅读可以发现更多的东西。

有评论家认为戴维斯的写作深受法国哲学家、文学理论家和作家莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot)以及法国超现实主义作家米歇尔·雷里斯(Michel Leiris)等人的影响,戴维斯在接受采访时也曾说过她的写作侧重于“哲学探讨”,所以说她的作品几乎全部落入短篇小说的范畴并不让人感到意外。短篇小说是一种与沉思、断想和冥想有着亲密关系的写作形式。出于这样的原因,人们很容易把她(一位写作了30年的作家)唯一的长篇小说看作一个异数。实际上并非如此,她的这部长篇小说充分证实了她关注的主题的一致性和她知觉的专注度。

虽然戴维斯的写作倾向于哲学探讨,但与某些借助哲学标榜自己写作的作家不同,她始终是一个“文学本位者”,哲学则作为一种构思方式在开拓文本的向度上给了她足够的支持。她通过拷问自己的记忆和写作,用小说的阐释方式践行了布朗肖的哲学思考:对于任何一件发生的事情,首先存在叙事个体对它带有偏见的经历。当叙述一个事实时,经历者的偏见已不知不觉地融入其中。而在将来的某一时刻回忆这个事实时,记忆的易损易错机理又进一步将其变形异化。“我的记忆经常是失实的、混乱的、残缺不全的,或是重叠堆积的。”“有些时候这些记忆是正确的,我知道,有些时候则很混乱。一张桌子放错了房间,尽管我不停地把它搬回到原来的地方,一个书架不见了,另一个取代了它的位置,一束光照在此前从未照过的地方,一个水池从原来的地方移开了一英尺,甚至,在一段记忆里,为了让房间增大一倍,一整堵墙都消失无踪。”最后,当叙事者借助写作来梳理这个事件时,事实再一次被扭曲变形了。

布朗肖认为写作只在处理事件的影子,所以说其本身是投射到影子上的影子。戴维斯则通过情节的多次变形让人物、事实(其实质是虚构)和叙事者的立场产生了多层次的呼应与悖离,从而最终形成文本本身的不确定性。而这种不确定性,则是文本张力的最佳表现。这部小说中的每一个人物、每一个事件都源自叙事者的记忆。但叙事者在小说中多次质疑自己的记忆。

我说他对我坦诚,又说他对我隐讳,我说他在我面前沉默不语,又说他话多。说他谦虚,又说他傲慢。说我对他很了解,又说我不懂他。我说我需要见见朋友,又说我经常独自一人。说我需要快速走动,又说我经常躺在床上不想动。要么就是这一切都是正确的,只是发生在不同的时间,要么就是我的记忆在随着我现在的情绪发生变化。

这些互相矛盾的记忆让读者对叙事者记忆的真实可靠性产生了怀疑,进而对叙事者所描述的爱情产生怀疑。雷蒙德·卡佛的小说《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》中的男主角在讲到爱情的不可靠时说过:“所有这些我们谈论的爱情,只不过是一种记忆罢了。甚至可能连记忆都不是。”而在戴维斯的小说里,记忆中的事件不仅随着时间和叙事者的情绪在变化,叙事者的“元叙事式反思”继而让读者对这部小说里所有的故事产生了怀疑。“我看出来我把事情的真相做了一点挪动,某些纯属意外,但其他的则是故意为之。我重新编排实际发生过的事情,使得它们不仅更易于理解,更可信,而且也更容易接受或者说看上去更好了。”第一人称写作往往会让叙事具有某种不可靠性,而这部小说中的“我”在叙事过程中对自己的公开质疑则把不可靠叙事推向了极致。读完戴维斯的这部小说,读者会因为怀疑记忆从而对以往的爱情产生怀疑,甚至更进一步,对已知存在的事物产生怀疑,并得出作者并非借助回忆来回味这段恋情或寻找其失败的原因,而是在探究她的大脑怎样欺骗自己,从而阻断和掩没这段实际经历的结论。

在翻译过程中我体会到,同时从事写作和法国文学翻译的戴维斯是一位注重文体的作家,这部小说中大量的“元叙述”也阐明了她的写作理念。她在动词时态和助动词的使用方面非常严谨,有时候一个微妙的时态变化会让一个段落具有完全不同的意境。她避免使用缩写,在她的一部小说集《不能与不会》里,开篇的短篇就是讨论是否要采用缩写。戴维斯不喜欢过于夸张的词汇,使用的词汇大多不温不火,但她非常注重语法和语调。喜欢用超长句,有时候采用一长串的修饰语句修饰一个名词,像俄罗斯套娃一样层层相套。这种长句式带给翻译的挑战是如何在考虑中国人阅读习惯的同时,保留作者独特的风格。戴维斯喜欢在小说的不同段落里对某个事物作重复的描述,但角度不一样,以此强调人的认知在随着时间和环境发生变化。实际上,这部小说在结尾处又回到了开头的场景里。小说的英文名“The End of the Story”可以有多种翻译。英文“story”本身就有小说的意思,而作者在小说中自始至终在写一部小说,并在为她写的小说寻找一个恰当的结尾,所以我可以把书名译成“小说的结尾”。但是,这部小说主要是在讲述叙事者如何通过回忆和寻找来终结一段失败的恋情,所以我觉得译成“故事的终结”更加切合小说的主题。

评论家迈克尔·霍夫曼认为戴维斯的小说是美国小说的另类——不确定、不详细。她更注重于“遗忘、困惑、反思和焦虑”这些主观性极强的感受,与传统小说中那种为了加强读者的信赖感而竭力追求文本真实感的处理方法大相径庭。评论家戴维·温特在评论《故事的终结》时借用了法国结构主义理论家和文化评论家罗兰·巴特(Roland Barthes)的“书”和“相册”的概念。戴维斯的小说与传统意义上的小说,即所谓的“书”不同,不注重故事的完整和全面,它更像是一本“相册”,只记录事件的某一个侧面和片刻,所以看上去“不完整”和“混乱”。不完整的写作有很多先例,比如卡佛等人常用的“省略”、“空缺”和“开放式结尾”的手法。不过戴维斯通过人物和事件的碎片化处理把不完整写作推向了极致。在戴维斯的笔下,过去的人和事逐渐融化成碎片,而且通过失真的记忆,它们变得越来越尖锐。《故事的终结》既可以看作叙事者仪式性地“终结”了的故事,也可以是一个莫测高深没完没了的故事,一种不同形式的“开放式”结尾。巴特说过:“相册是书的未来,就像废墟是纪念碑的未来一样。”或许戴维斯的碎片式写作会是小说未来的形式之一。

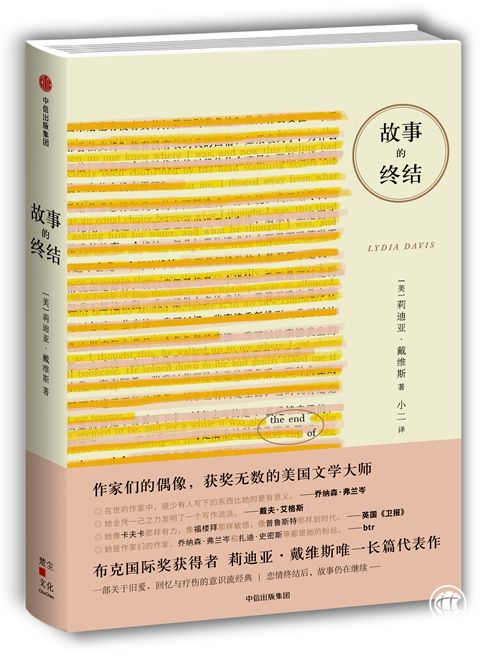

《故事的终结》,[美]莉迪亚·戴维斯著,小二译,中信出版集团。

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。

延伸阅读